今日も工房で1日中注文を受けた羽子板、貝合わせなどを制作にかかっています。

左の羽子板は下地である板に金箔を施すところまでは、温かい春のうちにやっておきましたので、注文を受けましたらこの金箔の上に細い筆を使って直接1枚1枚下絵を描いて、その後色彩を入れて行きます。貝合わせも同じです。

こうした様式の羽子板は、江戸時代あたりから正月の神事として厄を払う意味から羽子板を使ったり、貝合わせは、1つ1つの貝が他の貝とは組み合わせが出来ないことから(同じ大きさでも違う貝とは組み合わせが出来ません。)、一生あなたに添いとげますという縁起にも似たことから盛んに貝合わせが用いられたようです。

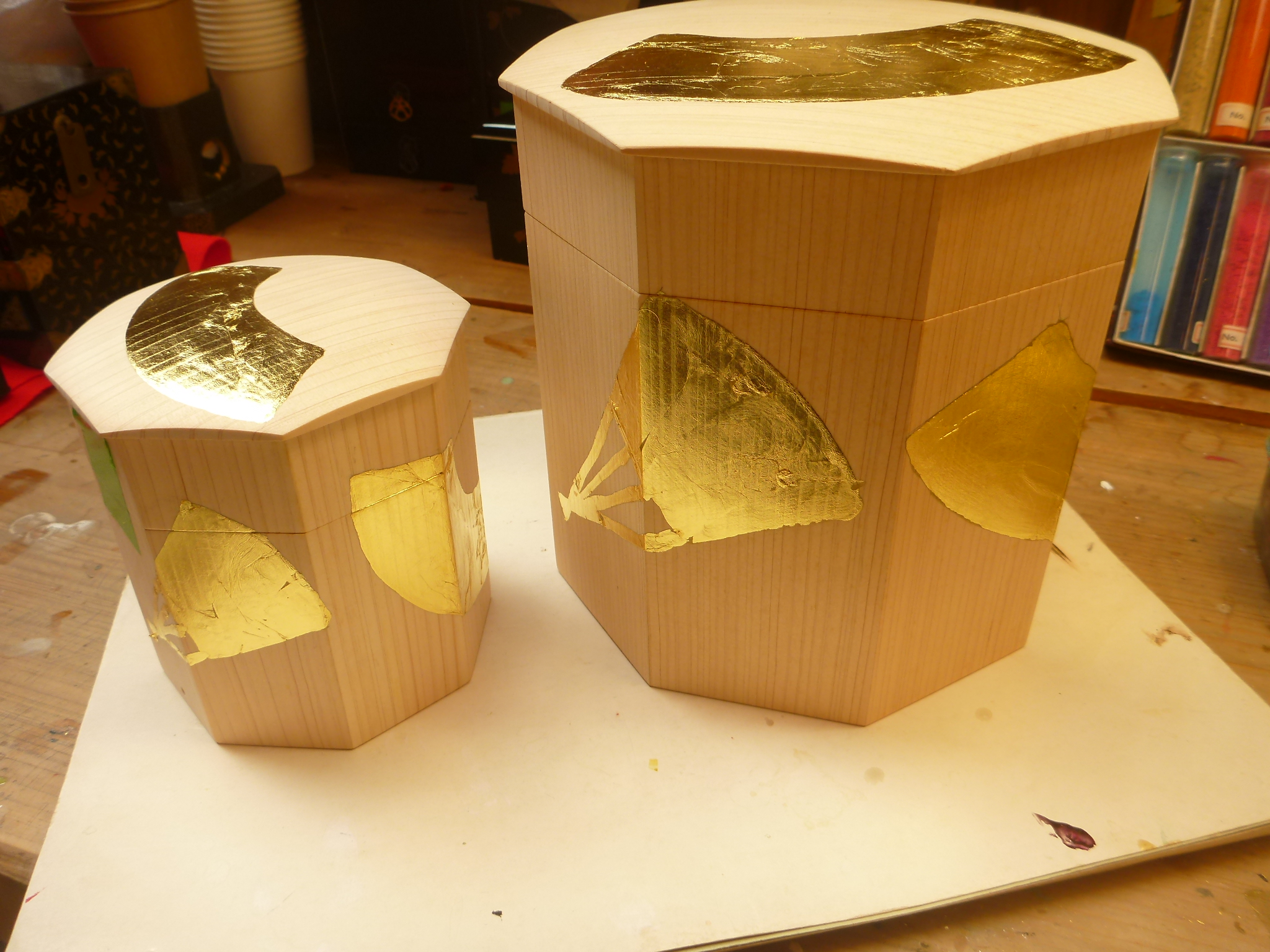

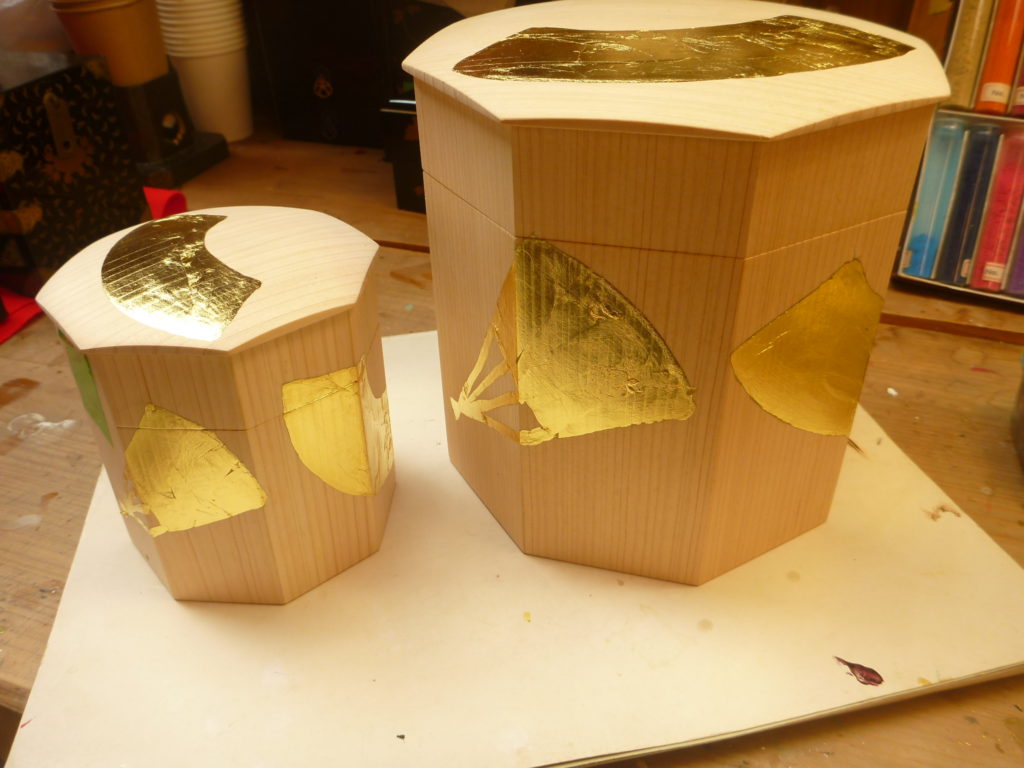

一方で、下の写真は江戸時代の初期のころの貝合わせを入れる貝桶として、棗にも似た素朴なものが作られていたものを私が知り合いの木工家に依頼して幾つか作ってもらい、自分でこの上に扇形の金箔仕上げを施し、

この上に、後日四季の花々を描き入れる予定です。そして、中には貝桶の大きさに合った「貝合わせ」を幾つかいれて、ホームページで紹介しようと思っています。非常に時間と手間のかかるものです。