羽子板の由来

羽子板は、昔からお正月に無くてはならない物の一つに上げられていますが、理由としては子供の生命に関わる行事として「子供に代わって羽子板で厄を払ってしまう」という謂われがあったようです。

私もお正月になると1枚板を羽子板の形に切った表面に簡単な武者絵を描いたもので羽根をたたき合って、今のバトミントンのように遊びをしていた記憶があります。そして、羽根が古くなると正月飾りとともに近くの川で「どんど焼き」でお正月のものを焼き払ったのを覚えています。(子供の頃は1月13日に行っていました)

こうした一連の行事は、子供に代わって厄を払うという風習が昔から続いていたことを物語っています。

私もお正月になると1枚板を羽子板の形に切った表面に簡単な武者絵を描いたもので羽根をたたき合って、今のバトミントンのように遊びをしていた記憶があります。そして、羽根が古くなると正月飾りとともに近くの川で「どんど焼き」でお正月のものを焼き払ったのを覚えています。(子供の頃は1月13日に行っていました)

こうした一連の行事は、子供に代わって厄を払うという風習が昔から続いていたことを物語っています。

江戸時代も中期頃になると次第にこの羽子板に装飾性が生まれてきて、美しい羽子板を職人に作らせて贈答用として子供の誕生した家に贈ったそうです。

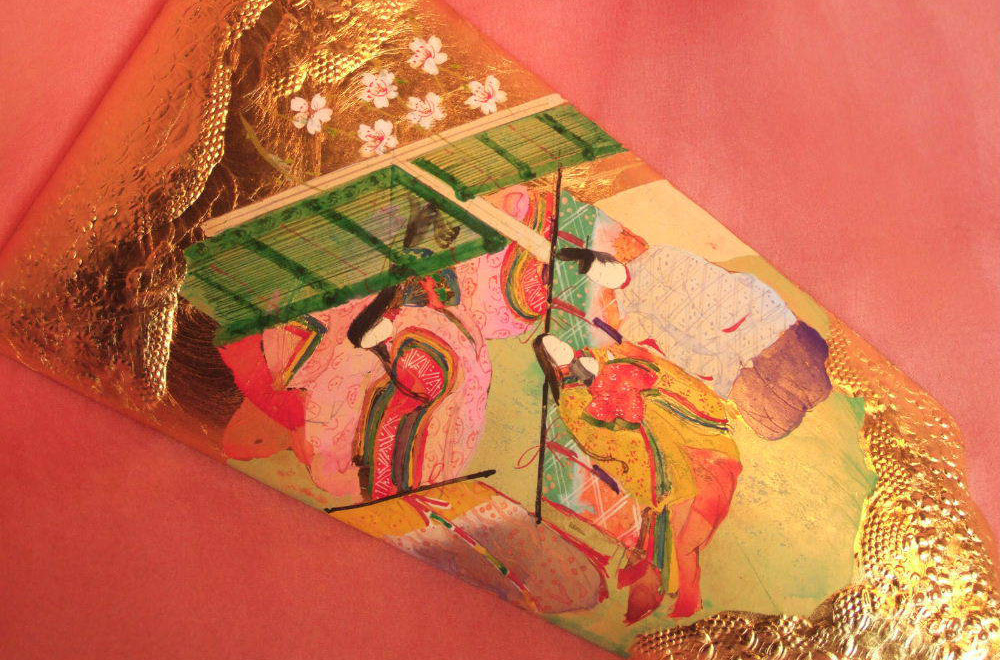

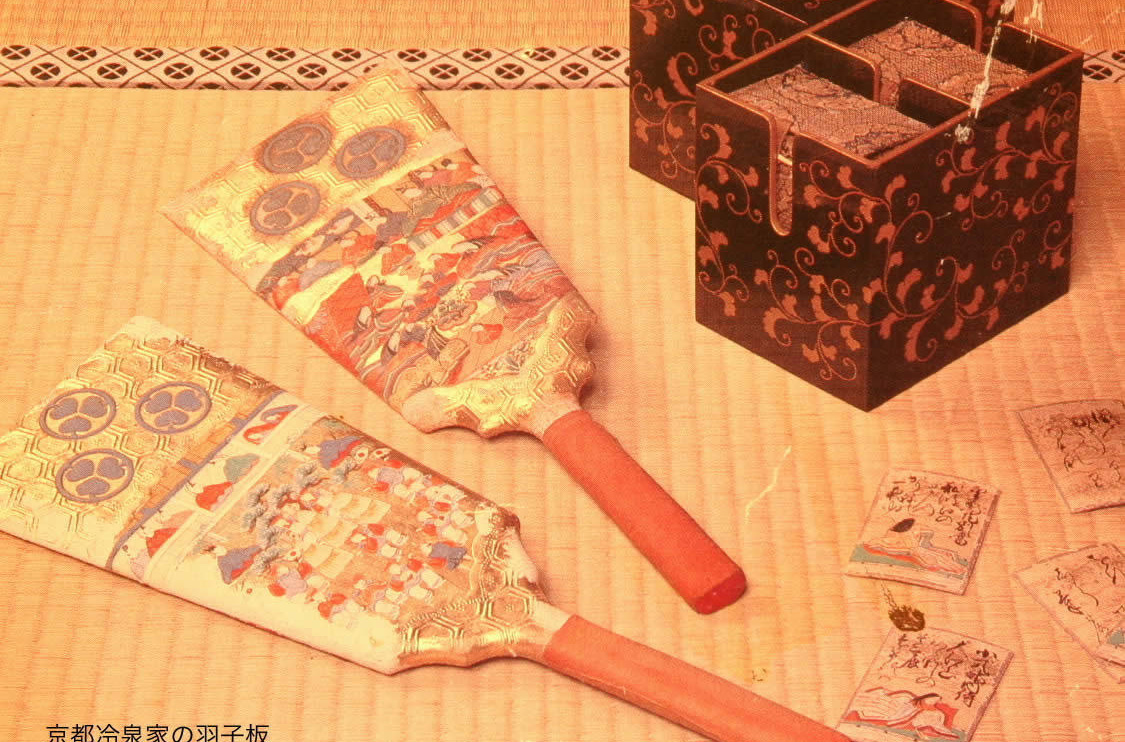

写真にある京風の羽子板は京都冷泉家に伝わる羽子板で、大名家や将軍家までもが金銀蒔絵の上に下地を施して、凹凸文様の雲形地模様を付けたり源氏物語絵巻などの世界が見事に彩色された羽子板を贈り合っていたことが分かります。

江戸の後期になると、それまで羽子板の制作は京都で作られていたものが次第に庶民に行き渡るようになると江戸でも羽子板が作られる様になり、京都とは違って押し絵羽子板が作り出されてきたそうです。

見本のページへ

見本のページへ